Bildrechte: ML

Bildrechte: ML

Halbzeitbilanz

Legislatur 2022 – 2027

Bildrechte: Christian Wyrwa

Bildrechte: Christian Wyrwa

Liebe Leserinnen und Leser,

ich möchte die Transformation der Landwirtschaft zu mehr Klimaschutz, mehr Tierschutz und einer nachhaltigeren Bewirtschaftung voranbringen – und zwar nicht gegen, sondern gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten! Dies war mein Anspruch bei meinem Amtsantritt im November 2022, an dem sich seitdem nichts geändert hat- denn die Herausforderungen in der Agrar- und Ernährungsbranche sind enorm.

Diese Halbzeitbilanz zeigt auf, welche Maßnahmen wir bereits auf den Weg gebracht haben, um die niedersächsische Agrar- und Ernährungswirtschaft zukunftsfest zu machen. Unser Agrarstruktursicherungsgesetz zielt darauf ab, dass Landwirtinnen und Landwirte auch zukünftig trotz hoher Preisanstiege Grund und Boden besitzen und bewirtschaften können und auch Existenzgründerinnen und -gründer eine Chance haben. Wie das gehen soll? Mehr dazu hier. Landwirtschaftliche Betriebe werden gezielt durch ein Programm zur regionalen Wertschöpfung und ein Diversifizierungsprogramm gefördert, um sie durch mehr Wertschöpfung und verschiedene wirtschaftliche Standbeine auf ihrem Weg der Veränderung zu unterstützen.

Eine der größten Herausforderung bleibt die Klimakrise, die direkte Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat. Durch extreme, unvorhersehbare Wettereignisse drohen Ernteausfälle. Die Landesregierung bezuschusst daher eine Mehrgefahrenversicherung. Der Ökolandbau kennt viele Methoden, um nachhaltig und klimafreundlichen zu wirtschaften, daher soll sein Anteil weiter ausgebaut werden, Landesregierung fördert dabei unter anderem nicht investive Projekte und plant ein niedersächsisches Biozeichen.

Diese Landesregierung handelt, wenn es um den Klima- und Artenschutz geht: Moore zu erhalten und wieder zu vernässen heißt, die Zukunft zu bewahren. So wurde das Koordinierungszentrum Moorbodenschutz beim Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems eingerichtet, um die klimaschonende Bewirtschaftung voranzubringen. Aber auch beim Niedersächsischen Weg arbeiten Politik, Umwelt- und Landwirtschaftsverbände daran, mehr Natur- und Artenschutz umzusetzen. Regionale und saisonale Lebensmittel tragen dazu bei, das Klima zu schützen – daher investiert die Landesregierung auch in die Ernährungsbildung bei Kindern.

Dazu kommen vielfältige Themen wie der Verbraucherschutz, die Dorfentwicklung sowie die Stärkung des ländlichen Raums oder die Jagd, die sich unter dem Dach des Landwirtschaftsministeriums finden.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht

Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte

I Für eine zukunftsfeste, nachhaltige und tiergerechte Landwirtschaft

Rund 34.000 landwirtschaftliche Betriebe tragen in Niedersachsen dazu bei, dass Nahrungsmittel mit hoher Qualität und Vielfalt auf die Teller vieler Menschen in Niedersachsen, Deutschland und in der ganzen Welt kommen. Die Landwirtschaft ist nicht nur Lebensmittelproduzent, sondern mit einem Produktionswert von rund 13 Milliarden Euro jährlich ein wichtiger Pfeiler unserer Wirtschaft und unseres Wohlstands. Mit 2,6 Millionen Hektar bewirtschafteter Fläche tragen unsere Landwirtinnen und Landwirte maßgeblich zum Erhalt unserer Kulturlandschaft bei.

Bedingt durch globale Krisen und Kriege, stark schwankende Agrarmärkte und Preise, und nicht zuletzt durch die direkten Folgen der Klimakrise, steht die Landwirtschaft seit mehreren Jahren vor besonderen Herausforderungen. Auch der Wunsch der Gesellschaft, beispielsweise nach mehr Tierwohl in der Nutztierhaltung oder der steigenden Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln und Biolebensmitteln, führen zu massiven Veränderungen in der Branche und unterstreichen den sich vollziehenden Wandel.

Auf diesem Weg der Veränderung zu mehr Nachhaltigkeit, ökologischem Wirtschaften, Tierwohl und mehr Klima-Resilienz brauchen die Landwirtinnen und Landwirte vor allem Planungssicherheit.

Die Niedersächsische Landesregierung steht verlässlich an der Seite der landwirtschaftlichen Betriebe. Mit unseren Gesetzesinitiativen und Förderungen unterstützen wir deren Fortbestand, aber auch deren Neuausrichtung. Das zeigen eine Reihe an Maßnahmen, die wir in den vergangenen zweieinhalb Jahren unserer Regierungszeit auf den Weg gebracht haben.

Gesetz über die Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist zum 1. Januar 2025 in Kraft getreten

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist nicht nur eine starke Interessensvertretung für Landwirtinnen und Landwirte, sondern auch eine verlässliche und wichtige Partnerin für das Land. Als größte Beratungsorganisation mit einer Vielzahl an Aus- und Weiterbildungsangeboten und Bewilligungsbehörde für Förderprogramme trägt die Kammer maßgeblich dazu bei, dass Niedersachsen weiter Agrarland Nr. 1 bleiben wird. So unterstützt sie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, des Gartenbaus und der Fischerei mit individuellen Konzepten und Beratungsangeboten, beispielsweise um das Tierwohl zu fördern oder Maßnahmen für mehr Klimaschutz umzusetzen.

Die Landwirtschaftskammer überwacht und kontrolliert im Rahmen des geltenden Rechts den effizienten und umweltgerechten Einsatz von Düngemitteln. Hierbei handelt es sich um eine hoheitliche Aufgabe. Mit der Novelle des Kammergesetzes hat das Land ihre Aufsichtsfunktion gegenüber der Kammer deutlich gestärkt: Bei herausgehobenen Personalentscheidungen in den Bereichen der Düngebehörde, der Inspektionsdienste, sowie des Pflanzenschutzamtes muss vorab eine Zustimmung des Landes eingeholt werden.

Mit dem Ziel, die Arbeit der Landwirtschaftskammer auch auf lange Sicht auskömmlich zu finanzieren, wird seit diesem Jahr für die Bemessung des Kammerbeitrags – wie auch bei der Grundsteuer – der Grundsteuermessbetrag zugrunde gelegt. So haben wir die Finanzierung auf ein verlässliches Fundament gestellt. Bildrechte: ML/Christian Wyrwa

Bildrechte: ML/Christian Wyrwa

Niedersächsisches Agrarstruktursicherungs- und Agrarstrukturverbesserungsgesetz auf dem Weg in die Parlamentarische Beratung und Beschlussfassung

Grund und Boden ist der maßgebende Produktionsfaktor in der Landwirtschaft. Selbstständig wirtschaftende bäuerliche Betriebe sollen auch künftig in Niedersachsen die Mehrzeit bilden. Gleichzeit sollen sie eine Chance auf ein ökonomisch erforderliches Wachstum haben. Zudem soll Junglandwirtinnen und Junglandwirten sowie Existenzgründerinnen und -gründern der Zugang zu Flächen erleichtert werden.

Eines der größten Hemmnisse hierfür: Die Kauf- und Pachtpreise sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen. In Niedersachsen liegen sie deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

Ursachen für die Preisentwicklung sind die Nutzung von Flächen für außerlandwirtschaftliche Zwecke, Spekulationen mit ländlichem Grund und Boden sowie Flächen- und Anteilserwerbe durch Investoren und Konkurrenzen innerhalb der Landwirtschaft. Die hohen Preise und der mangelnde Zugang zu Land erschweren die betriebliche Situation für viele Landwirtinnen und Landwirte erheblich.

Daher zielt die Landesregierung mit dem Agrarstruktursicherungs- und Agrarstrukturverbesserungsgesetz darauf ab, dass die vor Ort zuständigen Genehmigungsbehörden einem Verkauf nicht zustimmen müssen, sofern der Kaufpreis oder der Pachtzins 50 Prozent über dem Verkehrswert bzw. über der durchschnittlichen Pacht liegt. So soll der Preisanstieg eingedämpft und Spekulationen mit Grund und Boden ein Riegel vorgeschoben werden.

Aber auch hier gilt: der Einzelfall kann immer individuell betrachtet werden, so dass betrieblichen Aspekten ausreichend Rechnung getragen wird.Zukunftsfähig durch mehr Wertschöpfung und diversere Aufstellung – Neue Fördermaßnahmen unterstützen Betriebe auf dem Weg der Veränderung

Geht es um die Zukunftsfähigkeit unserer Landwirtschaft, steht die Transformation zu mehr Klimaschutz, einer artgerechten Nutztierhaltung und die Schaffung guter Rahmenbedingungen für die landwirtschaftlichen Betriebe weit oben auf der Agenda der Landesregierung.

Damit landwirtschaftliche Betriebe mehr an der Wertschöpfungskette teilhaben können, unterstützen wir gezielt, beispielsweise mit dem Programm zur Förderung von Projekten im Bereich der regionalen Wertschöpfung landwirtschaftlicher Erzeugnisse.

Insgesamt stellt das Land 2,1 Millionen Euro beispielsweise für die Stärkung regionaler Vermarktungsstätten bereit.

Von Ausstattungen für Hofläden oder Warenautomaten, über neue Verarbeitungsküchen oder mobilen Schlachteinheiten für eine hofnahe Schlachtung: 42 Projektvorhaben können mit der Landesförderung in 2025 umgesetzt werden.

Kaum ein Betriebszweig ist so vom Wandel betroffen wie die landwirtschaftliche Nutztierhaltung. Viele Betriebe haben sich schon auf den Weg gemacht, entwickeln neue Angebote und zukunftsfähige Bewirtschaftungs- und Vermarktungsansätze.

Mit dem Diversifizierungsprogramm bietet die Landesregierung veränderungsbereiten Betrieben Unterstützung an. Ziel ist es, dass sich die Betriebe weitere Einkommensquellen – ein zweites Standbein - erschließen. So helfen wir dabei, dass sie sich krisenfest für die Zukunft aufstellen – auch mit Blick auf die nächste Generation.

Ob neue Hofläden, Veranstaltungszentren oder Energiespeicheranlagen: das erstmals in 2024 gestartete Antragsverfahren brachte eine Vielfalt neuer Betätigungsfelder hervor und stieß mit einer Fördersumme von insgesamt rund 5,5 Millionen Euro auf großes Interesse. Auch den kommenden Jahren stellt die Landesregierung jährlich 6,5 Millionen Euro zur Verfügung.(Weihnachts-)Hochwasser und Mehrgefahrenversicherung

Der Klimawandel ist ein zunehmender Unsicherheitsfaktor für die Landwirtschaft. Die Zunahme von extremen, unvorhersehbaren Wetterereignissen und festgefahrenen Wetterlagen macht deutlich, dass die Landwirtschaft vor schweren Herausforderungen steht.

Wie gravierend die Folgen sein können, zeigte das „Weihnachtshochwasser“ 2023. In weiten Teilen Niedersachsens wurden landwirtschaftliche Flächen überflutet, die Aussaat und somit Ernte ganz oder teilweise vernichtet. Mit insgesamt 6 Millionen Euro hat die Landesregierung landwirtschaftliche Betriebe finanziell unterstützt.

Ereignisse wie diese machen deutlich: Für die Zukunft brauchen die Betriebe eine widerstandsfähigere Basis. Genau dafür bietet ihnen die Landesregierung seit dem vergangenen Jahr Zuschüsse zu einer Mehrgefahrenversicherung an. Ziel dieses bisher bundesweit einmaligen Förderprogramms ist die Stärkung der betrieblichen Risikovorsorge bei Extremwetterereignissen wie Starkregen oder Dürre. Betriebe erhalten einen Beitrag zu ihren Versicherungsprämien, und zwar vorrangig, wenn sie selbst ihren Betrieb klimafester aufstellen. Von der ersten Förderrunde 2024/2025 profitierten 384 von über 400 antragstellenden Betriebe. Bis 2027 stehen etwa 15 Millionen Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zur Verfügung.

Öko-Landbau stärken und ausbauen

Vom Bio-Hof mit ausschließlicher Direktvermarktung bis hin zu Erzeugerinnen und Erzeugern, deren Produkte den bundesweiten und teilweise sogar internationalen Bio-Markt beliefern. Die ökologische Land- und Ernährungswirtschaft in Niedersachsen ist äußerst vielfältig.

Der Ausbau der Ökolandwirtschaft hat für die Landesregierung einen hohen Stellenwert und wird mit einer Reihe an Maßnahmen unterstützt.

Mit der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von nicht investiven Projekten im ökologischen Landbau (Richtlinie Ökolandbau) wird die Branche mit insgesamt 1,4 Millionen Euro jährlich unterstützt. Über diese Richtlinie wurden und werden unter anderem verschiedene praxisnahe Versuche gefördert, die einen Wissenstransfer zu Themen des Ökolandbaus in die Praxis ermöglichen.

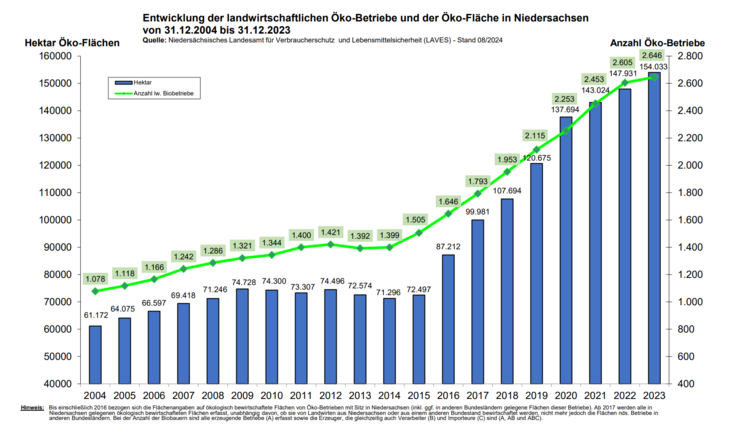

Dass die Förderungen fruchten und die Umstellung auf Bio Zukunft hat, zeigt das stetige Wachstum: Immer mehr Landwirtinnen und Landwirte in Niedersachsen stellen ihren Betrieb von Konventionell auf Bio um. Die steigende Nachfrage nach Biolebensmitteln bietet

langfristig eine stabile Zukunftsperspektive. Auch die Unabhängigkeit der Ökolandwirtschaft von teuren Mineraldüngerimporten stellt einen nicht zu vernachlässigen Pluspunkt hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit des Ökolandbaus dar.

Wurden im Jahr 2021 noch 143.204 Hektar und in 2022 147.931 Hektar landwirtschaftlicher Fläche ökologisch bewirtschaftet, waren es in 2023 bereits 154.033 Hektar.

Das entspricht einem Wachstum in drei Jahren von knapp 11.000 Hektar, bzw. knapp 8 Prozent. Der Anteil ökologische bewirtschafteter Flächen lag zuletzt bei 6 Prozent.

Sank in Deutschland trotz steigender Bewirtschaftungsfläche die Zahl der landwirtschaftlichen Biobetriebe in 2023 erstmals leicht, konnte Niedersachsen mit einem Plus von 41 Betrieben auf jetzt 2.646 bzw. 7,8 Prozent weiter wachsen.

In der zweiten Hälfte der Legislatur sollen gezielte Maßnahmen die Nachfrage an Bioprodukten weiter ankurbeln:

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Einführung eines niedersächsischen Biozeichens. Voraussichtlich im Jahr 2026 werden wir so für mehr Transparenz sorgen und dem wachsenden Trend nach regional und biologisch produzierten Lebensmittel mit einem entsprechenden Label Rechnung tragen.

Entsprechend einer Studie des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA aus dem Jahr 2024 haben in Deutschland rund 17 Millionen Personen in täglich ihr Essen in Mensen oder Kantinen, bzw. Einrichtungen der Gemeinschaftsgastronomie konsumiert. Mit dem Ziel, den Bioanteil in der Gemeinschaftsverpflegung zu erhöhen, bereitet die Landesregierung aktuell den Weg, um künftig gezielt Unternehmen und Institutionen wie Mensen bei einer Umstellung auf Bio beraten und bei der Umsetzung begleitet.

Darüber hinaus fördert Niedersachsen derzeit insgesamt sechs Öko-Modellregionen in Göttingen, Goslar, Hameln-Pyrmont, Hasetal, Holzminden und Uelzen.

Über den Förderzeitraum von drei Jahren wird jede ÖMR mit Landesmitteln in Höhe von 180.000 Euro über die Richtlinie Ökolandbau gefördert.

Die Arbeit in den Öko-Modellregion richtet sich auf die Erhöhung des regionalen Anteils ökologisch wirtschaftender Betriebe aus. Das betrifft zum einen die landwirtschaftliche Produktion, aber auch die Bereiche Verarbeitung, Vermarktung bis hin zur Gemeinschaftsverpflegung in öffentlichen Einrichtungen und Kantinen. Der Fokus liegt dabei auf kommunalen und regionalen Strukturen und Netzwerken. Beispiele für Tätigkeitsfelder in Öko-Modellregionen sind etwa der Aufbau von bäuerlichen Liefergemeinschaften für den Lebensmitteleinzelhandel oder der Ausbau der Direktvermarktung zum Erhalt der regionalen Nahversorgung auf dem Land.

Ein gutes Beispiel hierfür bilden die in der Öko-Modellregion Hasetal entwickelten Bio-Regio-Märkte:

Bereits die erste Veranstaltung im Herbst 2023 mit etwa 1.500 Besuchenden war ein voller Erfolg. In der neuen Förderperiode soll an den Erfolg durch regelmäßige Märkte angeknüpft werden. Ziel ist, durch regelmäßig stattfindende Märkte bis zu drei Mal im Jahr in verschiedenen Kommunen Bio-Betriebe bekannter zu machen und Verbraucherinnen und Verbraucher für regionale Bio-Produkte zu gewinnen. Damit die Märkte ein großes Publikum erreichen, sollen sie sich von klassischen Wochenmärkten unterscheiden.

Selbst geht das Land mit gutem Beispiel voran und hat den Anspruch, den Ökoanteil auf landeseigenen Flächen und Domänen zu erhöhen bzw. Maßgaben an die zukünftige Bewirtschaftung stellen. So kommen bei Neuverpachtungen nur die Bewerber zum Zug, die eine ökologische Bewirtschaftung des Betriebes langfristig beabsichtigen.

Wurden auf den landeseigenen Domänen von insgesamt 9.365 Hektar im Jahr 2021 844 Hektar ökologisch bewirtschaftet, waren es in 2024 bereits mit 1.205 Hektar rund 13 Prozent der Gesamtfläche.

Auf anderen 11.443 Hektar umfassenden landeseigenen landwirtschaftlichen Flächen stieg die Öko-Fläche von 1.524 Hektar im Jahr 2021 auf 1.675 Hektar im Jahr 2024 an. Das ergibt eine Flächenanteil von 15 Prozent.

Neben der Klimakrise gehört das Artensterben und der Rückgang der biologischen Vielfalt zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Eine der wichtigsten Lösungen, um Natur, Arten und Gewässer flächendeckend zu schützen, liegt in einer nachhaltigeren Landbewirtschaftung.

Der Niedersächsische Weg

Der Niedersächsische Weg ist eine in dieser Form bundesweit einmalige Vereinbarung zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Politik. Die Landesregierung, das Landvolk, die Landwirtschaftskammer sowie der NABU und der BUND in Niedersachsen verpflichten sich damit, konkrete Maßnahmen für einen verbesserten Natur-, Arten- und Gewässerschutz umzusetzen. Die Vorstellung des vierten Jahresberichts im Sommer 2024 zeigte es: Die Maßnahmen kommen zunehmend in der Fläche an. Noch nie gab es so viele Mittel und Förderung für den Naturschutz.

Landesweit setzen dabei 28 Ökologische Stationen – davon 16 durch den Niedersächsischen Weg neu gegründete Einrichtungen – Naturschutzprojekte um. Zudem konnte das Land eine Genehmigung der EU erwirken, damit Landwirte und Landwirte für mehr Gewässerschutz auch den vereinbarten Ausgleich bei Gewässerrandstreifen erhalten. Bildrechte: ML

Bildrechte: ML

Für den Insektenschutz, die Artenschutzoffensive und das vom Umwelt- und dem Agrarressort erarbeitete Wiesenvogelschutz-Programm stehen zusätzliche finanzielle Mittel bereit, um gemeinsam mit den landwirtschaftlichen Betrieben für mehr Natur- und Artenschutz in Niedersachsen zu sorgen. Mit der im Niedersächsischen Weg erarbeiteten neuen Förderrichtlinie Wiesenvogelschutz konnte 2024 erstmals eine Vogelschutz-orientierte Bewirtschaftung auf Grünlandflächen angeboten und finanziert werden.

Berater und Beraterinnen für den Biotop- und Artenschutz tragen zur Vernetzung der verschiedenen Akteure vor Ort bei und unterstützen die Landbewirtschafter bei der Herausforderung, wie sie mehr Vielfalt in die Produktion bringen und damit möglichst auch Geld verdienen können. Durch die vom Land mitfinanzierte Biodiversitätsberatung sollen Potentiale gehoben und die Akzeptanz für den Natur- und Artenschutz in der Fläche verbessert werden. Vernetzungstreffen der Biodiversitätsberater und der einzelbetrieblichen Beratung tragen dazu bei, dass der Niedersächsische Weg in der Praxis funktioniert.Moorschutz als Klimaschutz

Moore sind optimale Klimaschützer. Sie zu erhalten und wieder zu vernässen, ist eines der Kernanliegen unserer Anstrengungen im Klimaschutz. Mit dem Klimagesetz hat sich Niedersachsen zum Ziel gesetzt, die jährlichen Treibhausgas-Emissionen aus kohlenstoffreichen Böden bis 2030 um 1,65 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr gegenüber dem Vergleichsjahr 2020 zu reduzieren.

Als das moorreichste Land in Deutschland müssen wir die hohen Treibhausgasemissionen aus bewirtschafteten, aber auch aus bislang nicht optimal vernässten Moorböden senken. Um die klimaschonende Bewirtschaftung von Moorböden voranzubringen, hat in 2025 das Koordinierungszentrum Moorbodenschutz beim Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems seine Arbeit aufgenommen.

Um die Wiedervernässung landeseigener Flächen zentral zu planen und zu steuern, hat das Umweltministerium beim NLWKN eine Steuerungseinheit Moorschutz eingerichtet. Außerdem ging im Januar 2025 die Staatliche Moorverwaltung samt ihres Flächenbestandes in den Verantwortungsbereich des Umweltministeriums über. Dabei steht an erster Stelle, die landeseigenen Moorflächen wieder zu vernässen.

Ein konkretes Beispiel landeseigener Maßnahmen ist die Wiederherstellung des Naturschutzgebietes Meerkolk mit einem Umfang von 4,3 Millionen Euro. Die 34 Hektar große Fläche im Landkreis Emsland zählt mit seinen letzten noch lebenden Hochmooren zu den wertvollsten Moorschutzgebieten des Landes. Das Gebiet war durch vom Weihnachtshochwasser Ende 2023 verursachten Dammbruch stark beschädigt worden.

Dabei ist Moor nicht gleich Moor. Im Waldmoorkomplex Wildenkiel im Solling vernässen die Niedersächsischen Landesforsten im Rahmen eines Forschungsvorhabens ein 35 Hektar großes von einer Birkenkultur geprägtes Waldmoor. Das ist gut für den Klimaschutz, aber auch für die Menschen vor Ort – denn eine Wiedervernässung trägt zum Wasserrückhalt bei und kann so auch die Hochwassersituation entspannen. Bei der Renaturierung und Vernässung von Waldmooren gibt es andere Herausforderungen als bei landwirtschaftlich genutzten Moorböden. Das dort erarbeitete Konzept soll als Handlungsempfehlung für andere Waldmoore dienen.

Im März 2024 hat das Umweltministerium die Potenzialstudie „Moore in Niedersachsen“ herausgegeben. Diese zeigt für 277 Moorgebiete deren potenzielle Eignung für Maßnahmen zum Moorschutz auf und soll nun als Grundlage genutzt werden, um in den einzelnen Moor-Regionen und den Initiativen, Projekte und Kooperationen anzuschieben oder voranzubringen – immer mit starker Einbindung der regionalen Akteure. Der Bund unterstützt dies mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz und stellt über 1 Mrd. Euro für den Moorschutz zur Verfügung. Ein Großteil der Mittel soll nach Niedersachsen fließen.

Wolf und Weidetierhaltung in Einklang

Der Wolf ist zurück in Niedersachsen und er wird hier bleiben. In Niedersachsen leben aktuell mindestens 56 Wolfsrudel, vier Paare und drei residente Einzelwölfe. Das führt vermehrt zu Konflikten mit der wichtigen Weidetierhaltung, die wir deshalb einfach und unbürokratisch beim Herdenschutz unterstützen.

Dem von der Landesregierung eingerichteten Dialogforum „Weidetierhaltung und Wolf“ gehören neben den Landesbehörden vor allem Naturschutz-, Landwirtschafts- und Tierhalterverbände an. Mit dem Dialogforum konnten in sachlichem Dialog Lösungen und Maßnahmen für eine Koexistenz von Wolf und Weidetier erarbeitet und umgesetzt werden.

Im Mittelpunkt steht der Erhalt der Weidehaltung. Sie ist von hohem Wert sowohl für unsere Kulturlandschaft als auch für den Natur- und Artenschutz. Nach gut zehnjähriger Förderung von Präventionsmaßnahmen und Billigkeitsleistungen über die Richtlinie Wolf wurde sie in diesem Jahr grundlegend novelliert und um eine vereinfachte Schaf- und Ziegenweideprämie ergänzt. Sie ermöglicht es den Tierhalterinnen und Tierhaltern, die Mittel flexibel und unbürokratisch für den Herdenschutz einzusetzen.

Darüber hinaus wurde die Förderung von Präventionsmaßnahmen für Pferde und Rinder in von Wolfsrissen betroffenen Regionen verbessert. Die Mittel für den Herdenschutz und das Wolfsmanagement wurden von der Landesregierung deutlich angehoben.

Klar ist auch: Wenn Wölfe in einzelnen Regionen erhebliche Schäden bei Nutztieren trotz guten Schutzes anrichten, muss gehandelt werden. Niedersachsen hat als erstes Land das sogenannte Schnellabschussverfahren angewandt. Außerdem hat die Landesregierung in der Umweltministerkonferenz dafür gesorgt, dass eine Populationsstudie als wissenschaftliche Grundlage erarbeitet wird und daraus folgend für den FFH-Bericht 2025 in der atlantischen biogeografischen Region ab 44 Rudeln der Erhaltungszustand als „günstig“ gemeldet werden kann.

Die Landesregierung hat aktiv und mit hohem Engagement in Brüssel und Berlin dafür gesorgt, dass angesichts der hohen Bestandszahlen eine Umlistung des Wolfs in der Berner Konvention von „streng geschützt“ auf „geschützt“ erfolgt ist. Nun ist die EU am Zug. Der Schutzstatus des Wolfes ist auch in der FFH-Richtlinie schnell zu ändern, damit Bund und Länder die Voraussetzungen für ein regional-differenziertes Wolfsmanagement haben.

Niedersachsen ist mit anderen wolfsreichen Ländern in enger Abstimmung, um einen guten und sachlichen Ausgleich „zwischen“ Wolf und Weidetierhaltung zu erreichen. Niedersachsen zeigt, dass dies bei guter Förderung, gutem Prozess-Management und einem sachlichen Dialog aller Beteiligter möglich ist. Bildrechte: ClipDealer

Bildrechte: ClipDealer

Basis für Überarbeitung des niedersächsischen Jagdgesetzes steht

Die Eckpunkte für ein neues Jagdgesetz sind erarbeitet, damit ist der Weg für ein modernes und waidgerechtes Jagdgesetz geebnet. Ziel der geplanten Änderungen: mehr Tierschutz bei der Jagd, sowie die Stärkung ökologischer, wildbiologischer und ethischer Kriterien bei der Jagdausübung.

III Ernährungsbildung und Verbraucherrechte themenübergreifend im Fokus

Ernährungsbildung in Kindertagesstätte und Schule als Grundstein für gesunde Ernährung und Entwicklung

Kinder und Jugendliche benötigen nicht nur regelmäßige Mahlzeiten, das Essen muss auch gesund, abwechslungsreich und natürlich schmackhaft sein. Mit unserer Ernährungsstrategie empfehlen wir eine gesunde, pflanzenbetonte und nachhaltige Ernährung nach den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Essen in der Kita und Schule mit und unter Gleichaltrigen bietet viele Lernanlässe und ist ein Teil gelebter Ernährungsbildung. Das Wie und Was jedoch ist für die Verantwortlichen nicht immer leicht umzusetzen. Daher unterstützen wir die Kitas und Schulen unter anderem mit einem umfassenden Beratungsangebot durch die Vernetzungsstelle Kitaverpflegung in Trägerschaft der Verbraucherzentrale Niedersachsen und der Vernetzungsstelle Schulverpflegung in Trägerschaft der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.

Die Fördermittel für die Verbraucherzentrale Niedersachsen haben wir im Bereich der Ernährungsaufklärung im Jahr 2025 um 25.000 Euro auf 300.000 Euro erhöht. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Ernährungsbildung in Kitas.

In den Jahren 2025 und 2026 wollen wir mit einer Förderung in Höhe von 600.000 Euro ein weiteres Pilotprojekt pro Jahr unterstützen, das an ausgewählten Schulen ermöglicht, dass „Schulmensen zu Lernorten“ werden.

Bildrechte: ML/Jaworr

Bildrechte: ML/Jaworr

Seit 2014 fördert das Land Niedersachsen zunächst über das EU-Schulobstprogramm und seit 2017 mit dem EU-Schulprogramm die gesunde Ernährung von Kindern. Es ist eine feste Größe, um Kinder für eine ausgewogene Ernährung zu begeistern. Das durch die EU sowie niedersächsische Aufstockungsmittel finanzierte Programm zur Abgabe von frischem Obst und Gemüse kam bislang lediglich Grundschulkindern zugute. Ab dem Schuljahr 2023/24 wurde es auf die Jahrgänge fünf und sechs aller Schulformen ausgeweitet und nunmehr mit vier Millionen Euro die Abgabe von Obst und Gemüse jährlich fest im Landeshaushalt verankert. Die Abgabe von Trinkmilch wird weiterhin aus EU-Beihilfen finanziert.

Kinder und Jugendliche können ab diesem Jahr wieder an mehr Schultagen leckeres und gesundes Obst sowie Trinkmilch kostenfrei in ihrer Bildungseinrichtung verzehren. Im aktuellen Schuljahr mussten die Verzehrtage aus Budgetgründen auf 57 für Obst und Gemüse und 19 für Milch reduziert werden.

Dazu gehören pädagogische Begleitmaßnahmen wie beispielsweise Unterrichtseinheiten und Bauernhofbesuche.

Die Anzahl der Teilnehmenden ist in jedem Schuljahr gestiegen und liegt im laufenden Schuljahr 2024/2025 bei 1.444 Schulen mit rund 270.000 Kindern und 957 Kindertagesstätten mit rund 100.000 Kindern.

Tierhaltungskennzeichnungsgesetz – Chance für landwirtschaftliche Betriebe und Verbraucherschutz

Ein Gradmesser für den notwendigen und gesellschaftlich gewollten zukunftssicheren Umbau der Tierhaltung ist das Einkaufsverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das Wissen über die Art, wie Tiere gehalten wurden, führt bei vielen Menschen zu einem veränderten Kaufverhalten und einer erhöhten Bereitschaft, für ein Mehr an Tierwohl auch einen Aufpreis zu zahlen. Für die Landwirtinnen und Landwirte entsteht dadurch ein Anreiz, ihre Ställe auf mehr Tierwohl auszurichten, weil durch eine verlässliche Kennzeichnung somit an den Märkten auch höhere Erlöse erzielt werden können.

Mit dem bundesweit geltenden Tierhaltungskennzeichnungsgesetz hat der Bund eine verbindliche staatliche Kennzeichnung der Haltungsform von Tieren auf den Weg gebracht. Spätestens ab dem 1. August 2025 muss der Lebensmitteleinzelhandel frisches Schweinefleisch, das von in Deutschland gehaltenen, geschlachteten und verarbeiteten Tieren stammt, entsprechend kennzeichnen. Die Tierhaltungskennzeichnung unterscheidet zwischen fünf Haltungsformen: Stall, Stall+Platz, Frischluftstall, Auslauf/Weide, Bio.

Als eines der ersten Bundesländer haben wir, wie vom Bundesgesetzgeber vorgesehen, die Ausführung des Bundesgesetzes durch ein Meldeverfahren für Mastschweinehalter zum 1. August 2024 auf den Weg gebracht.

Verbraucherschutzzentralen gestärkt

Mit der Änderung des Glücksspielgesetzes in 2024 sichert Niedersachsen ab diesem Jahr die wichtige Arbeit der Verbraucherzentrale Niedersachsen langfristig finanziell ab. Die Verbraucherzentrale hat so einen gesetzlichen Anspruch auf finanzielle Zuwendungen in Höhe von neun Prozent (bisher 1,36 Prozent) in Bezug auf die Glücksspieleinnahmen. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher stehen damit auch zukünftig die seriösen und kompetenten Beratungsangebote landesweit zur Verfügung.

Förderung von Repair Cafés – ein nachhaltiges Angebot für Verbraucherinnen und Verbraucher

In 2025 hat Niedersachsen erstmalig eine 400.000 Euro umfassende Förderung von Reparatur-Initiativen, so genannten Repair-Cafés, veröffentlicht. In Niedersachsen setzen Ehrenamtliche in mehr als 170 solcher Initiativen defekte Gegenstände – vom Radio über Bekleidung bis hin zu Fahrrädern oder Möbelstücken – instand und verhindern damit, dass diese im Müll landen. Mit dieser Förderung stärken wir die Angebote für Verbraucherinnen und Verbraucher, die defekte Produkte lieber reparieren statt wegwerfen wollen. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zu mehr Umwelt- und Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Bildrechte: oceanjohn/Shutterstock.com

Bildrechte: oceanjohn/Shutterstock.com

Verbraucherschutz bei der Umsetzung des Cannabiskosumgesetzes

Seit Beginn der Zulassung von Cannabis-Anbauvereinigungen am 1. Juli letzten Jahres schaffen wir legale und sichere Möglichkeiten des Cannabis-Konsums. Damit leistet die Landesregierung einen wichtigen Beitrag der Entkriminalisierung von Cannabis. Dabei steht dank klarer Genehmigungsverfahren für den Betrieb der Anbauvereinigungen und deren Kontrollen der Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten im Vordergrund.

IV Stärkung der ländlichen Räume - Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse weiter stärken

Bewährte Förderinstrumente der ländlichen Entwicklung unterstützen die ländlichen Räume Niedersachsens. So haben wir für die Strukturmaßnahmen der ZILE-Richtlinie zur integrierten ländlichen Entwicklung 2023/2024 allein rd. 170 Mio. Euro und für LEADER rd. 31 Mio. Euro in 68 LEADER-Regionen ausgegeben. Viel wichtiger ist aber die Weiterentwicklung der Instrumente zur Stärkung des Miteinander. Bottom-Up Prozesse aus den LEADER Gruppen, Soziale Dorfentwicklung zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts aber auch Weiterentwicklungen wie z.B. im Bereich der Kreislaufwirtschaft stärken die ländlichen Räume nachhaltig. Eine wichtige Weiterentwicklung ist der Ansatz der Dorfmoderation, welche intensiv alle dörflichen Prozesse unterstützen kann. Sie ist ein gruppendynamischer, interaktiver Prozess zur Dorfentwicklung, der einen Kompetenz-, Erfahrungs- und Entscheidungsraum für die Menschen in den Dörfern entfaltet und im Ergebnis lokale Selbstwirksamkeitspotenziale nutzt, um Projekte und Initiativen im Interesse der Dörfer zu generieren.

Die ländliche Entwicklung durch Flurbereinigung wird zunehmend an der gezielten Förderung und Unterstützung des Klimaschutzes ausgerichtet. Mit der Aktualisierung des „Leitfadens zur Bewertung des ökologischen Mehrwerts von geplanten Flurbereinigungsverfahren in Niedersachsen“ werden bei den Zielen und Bewertungskriterien die umweltpolitische Bedeutung und der ökologische Nutzen verstärkt berücksichtigt. Zusätzlich ist bei vorgesehenen Maßnahmen für die Erhöhung des ökologischen Mehrwerts die vollständige Realisierungsreife für die Umsetzung vor der Anordnung der Flurbereinigung nachzuweisen.

Das gemeinsam mit Hamburg und Bremen entwickelte Förderkonzept KLARA (Klima, Landwirtschaft, Artenvielfalt, Regionale Akteurinnen und Akteure) sorgt für ein breites Angebot an Fördermaßnahmen. Für die Jahre 2023 bis 2027 stehen mehr als 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung, so viel wie noch nie in einer EU-Förderperiode. KLARA unterstützt landwirtschaftliche Betriebe, z.B. mit dem Agrarinvestitionsförderprogramm und den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, aber auch die ländlichen Räume etwa das Dorferneuerungsprogramm, das LEADER-Programm und die Flurbereinigung.

Landwirte setzen schon lange auf Digitalisierung, um die körperliche Arbeit leichter und effizienter zu machen, das Tierwohl zu fördern und die Einflüsse auf Umwelt und Klima zu verringern. Die Landesregierung verfolgt das Ziel, diese Entwicklung mitzugestalten. Mit Mitteln aus dem Masterplan Digitalisierung wurden daher verschiedene Forschungsprojekte gefördert. Beispielsweise wird die Digitalisierung in der Geflügelhaltung in den Bereichen Sensorik, Stallklima und Tierverhalten durch Projekte an der Hochschule Osnabrück unterstützt. Wie der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln durch Digitalisierung und Automatisierung im Obstbau gelingen kann, wird aktuell an der Obstbauversuchsstation Jork erprobt. Außerdem stellt Niedersachsen den Satellitenpositionierungsdienst SAPOS® als wesentliche Grundlage für den Einsatz von Smart-Farming-Technologien weiterhin kostenfrei zur Verfügung.

Bildrechte: ML

Bildrechte: ML

Artikel-Informationen

Bildrechte

Bildrechte